宿から徒歩1分の先にある中里太郎右衛門陶房が陶芸好きとしては一番見応えがあったように思う。

民藝館のような佇まい。12代中里太郎右衛門は人間国宝になった作陶家で戦後に衰退した唐津焼中興の祖だそうだ。その御兄弟の中里隆さん、その息子多亀さん、孫の健太さんなどは分家筋で中里太郎右衛門を継がなかったが唐津で陶芸家をされている。

唐津焼の巨大な達磨像。こちらも登窯で焼いたのだろうか。

眼力鋭い。

さほど大きくはない展示館なのだけれども収蔵品は素晴らしいものばかり。後で陶器屋をいくつか見てみたがここの作品の洗練度の高さを感じられた。

鉄絵の濃淡で描かれた唐津くんちをモチーフにした絵皿。

私には登窯で焼いたのかガス窯、電気窯で焼いたのか違いがわからない。登窯で焼く方が薪代として燃焼費が高くつくので灰かぶりが欲しい花器や皿ならともかく、こういう整った絵皿は登窯で焼くと勿体ないと感じてしまう。

やはり鉄絵は良いな。こんなリムに鉄絵を描いた深ボウル植木鉢を作りたくなる。

爽やかな水色に河豚の黒土象嵌。素敵じゃないかと思ったら値段もとんでもなく素敵に220万円。

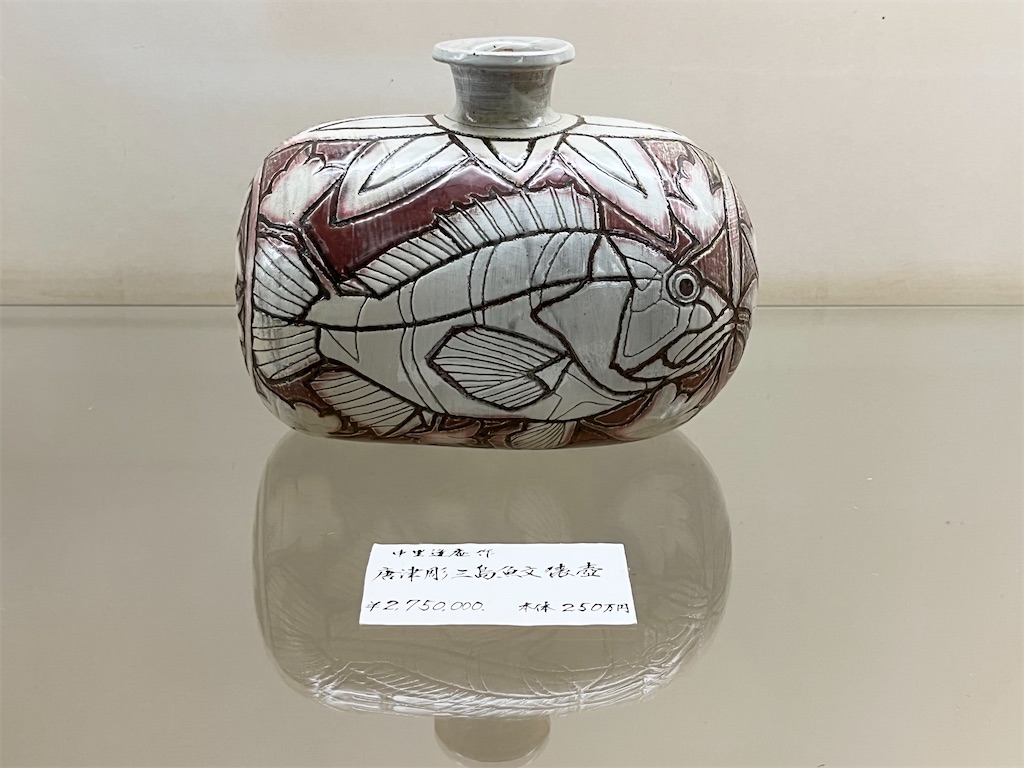

こちらはハタを描いているのだろうか。275万円。

55万円のこちらが割安に思えてくる、、、ことはない。バツ字に荒く削ったテクスチャーの違いが見どころなのだろう。

かつて使われていた登窯の遺構が素晴らしい朽ち方をしていた。形を留めながら草や苔に覆われている。

民家の近くになかったら野生動物の穴蔵にそのまま使われそうな構造。

蜘蛛が出入りする羽虫を待ち構えている。

作業場は今も使われているようだった。蹴轆轤に新しい泥がついている。

こちらが現役の登窯であるらしい。24時間炊いて1300℃近くまで温度が上がるのだとか。

夜、店で飲んでいると隣に座ってらした方の祖父が中里太郎右衛門氏が人間国宝になる際に推薦人の依頼を受けただとか、中里健太さんが同級生で誰かが結婚する度に引出物は中里さんに器を焼いてもらうのが流行っているだとか、あの人も昔はよく焼いた器を知人に無料であげていたけれども今では買えないぐらい高くなってしまっただとか、この猪口は自分が飲みにくる時に中里多亀さんが使うために置いていったなど、地元に密着した話が聞けて面白かった。